ランクル80の定番カスタムの一つ、リフトアップ。

そんなリフトアップの方法/手順を簡単ですが紹介したいと思います。

今回はカスタムデモカーのランクル105をリフトアップしたので、

その時の流れ、手順と方法を順を追って紹介します。

※ランクル105とはボディーはランクル100だけど、足廻りはランクル80のままというオーストラリアを中心とした海外向けのモデルです。

足廻りはほんの若干の変更はありますが、ほぼランクル80最終モデルと同じです。

(80の中でも最終モデルはリアスタビの付き方が若干変わります。)

違いと言えばちょっとしたステーの形状が変わっていたり、LSPVボルトが無かったり…

ランクル105についてさらに詳しくはこちら

という事で…80のリフトアップ方法=105のリフトアップ方法となります。

まずはリアのサスペンションの交換方法

フロントから・リアから、という順番はどちらでもOKです。

今回はリアサスペンション交換方法から紹介していきます。

1.ホイールを外す

当然ですが、まずはホイールを外します。

リフトで上げれる場合は4輪とも外してしまいます。

馬とジャッキで行う場合は作業する方(後ろだけなど)2輪を外します。

ランクル105系は100系と同じくPCDは5穴の150です。

また、ハブボルト・ハブナットも100系と同じ。頭は22です。

(80の場合はPCDは6穴の139.7。ハブボルトは一回り細く、ハブナットの頭は21)

まずはノーマル時の下回りサスペンションの画像。

リアは100系とほぼ変わりません。(80系ともほぼ同じ)

ちょっとしたステーの形状が変わっていたり、LSPVボルトが無かったりする位です。

これぞ105の真骨頂という写真です♪

ボディーは100ですが、足回りが80と同じリジットサスペンションです♪♪

(100系はフロント足廻りは独立懸架です)

フロントサスペンション(コイルスプリング)のアップ。

この写真だけ見たら80ですね(笑)

2.ホース類・スタビライザーを外す

車高を上げる為にはコイルスプリングを交換します。

その際、足を「ダラン」と伸ばしますので、ブレーキホースやブリーザーホースなどを外しておかないと切れてしまいますので、まず初めに外します。

また、スタビライザーは外しておかないと足が伸びないので外します。

※「外す」と言っても、完全に取り外す必要はありません。

ブラブラに垂れ下がる状態にしておけばOKです。

フレームに固定している部分を外します。

大体頭12mmまたは14mmのボルトを外す感じです。

- ブレーキホース

- サイドブレーキのワイヤーを留めているリング

- ブリーザーホース(下側だけクリップを緩めて引っ張る)

(画像には見えませんが、スタビライザーも外します。

外す場所は後に出てくる「スタビ延長」の説明欄をご覧ください)

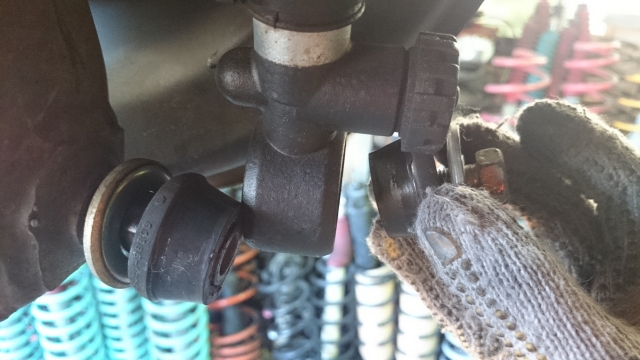

3.ラテラルロッド・アーム類のボルトを緩める

こちらは着陸している間に行なってもOKですが、ノーマル車高の場合はとても狭いので大変かもしれません。

かなりしっかりと固定されているボルトですので、馬にかけている状態で回す場合はしっかりと固定されていることを確認の上、タイヤを外す前に緩めることをお勧めします。

リアは5リンク(アーム類が5本)ですので、この5本のボルト&ナットを全て緩めます。

ちょっとわかりにくいですが…色別にしてみました。

- 赤:ラテラルロッド

- 緑:アッパーアーム(左右1本ずつ)

- 青:ロアアーム(左右1本ずつ)

ロアアームは画像ではわかりにくいですが、アッパーアームと同じように、下側に付いているアームがロアアームです。

車高を上げる事だけを考えればラテラルロッドだけ緩めればOKですが、

全てのボルトを緩めることで、施工後の乗り心地が実は違います。

とても固い事もあり…地味に手間がかかる作業ですが、重要な工程です。

ラテラルロッドなどアーム類に使っているボルト&ナットは、片方に「ロック」があります。

(上記画像の場合ナット側がロックです。箇所によってはボルト側がロックの場合もあります)

ロックが付いている方は回さず、ついていない側を必ず回します。

ロックが付いている方を回そうとすると、カナリ固いという点もそうですが、ロック側から回してしまうと今後弛みの原因になる場合もあります。

見分け方は、【ワッシャーがある方】=【ロックでは無い方】=【回す方】です。

4.ショックの下側を外す

続いてショックの下側を外します。

ショックを外すとホーシングがブランと落ちます・・・

そのまま行うと危険なので、ホーシングにつっかえ棒をします。

ショックが固定してある下側のボルト(頭17mm)を外します。

ボルトを外してバールなどでショックを手前にクイッと。

するとこんな感じに外れます。

5.コイルスプリングを外す

ショックの下側を外してから車体を上げる(またはつっかえ棒を下げる)と、これだけブランと足が伸びてきます。この作業はゆっくりと行い、ブレーキホース類などが突っ張っていないかどうかを確認しながら行います。(突っ張っている箇所がある場合はその部分を外します)

この状態でもうコイルスプリングはブラブラなので、上に上げると簡単に外れます。

6.オーリンズショックに交換

3インチリフトアップまでは純正ショックで対応可能です。

多くの場合は純正ショックで行いますが、今回はオーリンズのショックに交換しました♪

まずはショック上部の取付部(頭14mm×2本)を外します。

この2本を外した途端ポロッと外れます。(固着している場合もあります)

※ランクル80のVX-LTDの場合は、純正ショックには減衰力調整用のカプラーが付いています。この2本のボルトを外す前に、そのカプラーを外しておきます。

オーリンズ別タンクショックと外した純正ショックを並べてみました。

ショックの頭に付いている17mmのナットを外します。

インパクトが無い場合はボルトの頭の平らな部分をモンキーなどで固定してナットを回します。

(固定しないとショック本体が共廻りします)

外したら、今度はオーリンズの方にステーを装着します。

この際に注意するのが順番です。

- ショック

- 皿

- ブッシュ

- 皿(襟付き)

- ステー

- ブッシュ

- 皿

- ナット

の順番です。

オーリンズの場合は純正ブッシュ&皿を使用しますが、その他の社外ショックで純正を使わない場合も、ステーはもちろんですが、4番目の襟付きの皿だけは純正を使った方が良い場合がほとんどです。

上記の順番で通したらナットを締めていきます。

このナットは締めれば締めるだけとは言いすぎですが、いくらでも締まります…

(ブッシュがその分縮みます)

手では簡単にはステーが回らない位締まっていればOKです。

この時オーリンズなどの別タンク式のショックの場合、タンクの場所がどこに来るかを考えながら締め付けます。(ショックを車体に取り付けた場合に干渉しない場所にタンクを設置します)

こんな感じで装着します。

※ココではまだショックの上側だけをボディーと固定してある状態です※

7.コイルスプリングを装着

ここで登場♪♪flexdreamオリジナルの3インチリフトアップコイルスプリング。

(ランクル80&105兼用)

リアのスプリングの上部には純正でこちらのゴムが付いています。

あれ!?無い!?という場合は車体側に付いていることが多いです。

コイルスプリングと固定する必要は特にありませんが、取付時に楽なのでこうして付けます。

コイルを装着したらこんな感じ。

3インチリフトアップコイルであればスパッと入ると思いますが、入りにくい場合はホーシング(ハブあたり)に体重をかけて下に下げつつ入れれば簡単に入ります。

8.ショックの下部を取付

ショックを外した時の逆のイメージで取り付けていきます。

まずはつっかえ棒を置きます。

リフトを下げる(またはつっかえ棒を上に上げる)とこうなってきます。

この時の皿とブッシュの順番も間違いの無いように行なって行きます。

リフトの下げ具合がちょうど良くなると、こうしてスパッと入ります。

入りにくい場合はCRC556を吹いてプラスチックのハンマーで軽く叩くと入ります。

9.ホース類用ステー作成・スタビ延長

ショックがノーマルの場合は延長の必要はありませんが、ショックを交換する場合、その長さにもよって異なりますが届かなくなる場合もあります。

届かなっくなった場合は下記のようにステー等で延長します。

※まずはショックをノーマルのまま3インチリフトアップ施工後、後日改めてショックだけ長い物に交換しよう、という場合の注意点

ショップ等にもより異なりますが、ショックを交換するだけの場合、タイヤを外さずに着地させて行う場合もあります。この場合、「足が今までより伸びるようになる為、ホース類が危ない」と気づかない場合もある為、注意が必要です。

ブレーキホースの取付位置を下げる為にステーを取り付けます。

一般的にステー延長という表現もします。

意外と地味で大変ですが重要な作業です。

※ブリーザーホースとは※

デフケースの中にはデフオイルと空気が入っています。ここは走行しているとカナリの熱を持つため、空気がとても膨張します。

この膨張した空気を外に逃がすためのホースがブリーザーホースです。

ホースが外れずに空気を出し入れで来て、ゴミが外から侵入しない構造であればOKという事で、ホームセンター等でカラフルなちょうど良いサイズのエアホースなどを買ってきて付けてもOKです。

こちらがランクル80最終モデル用のスタビ延長ボルトです。

105でもこちらのボルトが使用できます。

(MC前のモデルの場合は、プレートを使用する場合が多いです)

10.リアのサスペンションは一旦終了

3インチリフトアップ サスペンション交換後はこんな感じです。

※この時はまだアーム類は締めつけていません。着陸後に行ないます※

続いてフロントサスペンションの交換方法

基本的にリアと同じイメージ、順番で外して、そして取り付けます。

異なる点としては、リアは5リンク、フロントは3リンクなので、フロントの方が外した場合に良く足が動きます。

また、ショックの取付方法がリアは下側:ループ(丸)、上側:ステム(棒)ですが、フロントのショックは上下共にステム(棒)です。

リアとちょっと違う点だけ抜粋して紹介します♪♪

1.まずはホース類・スタビライザーを外す

一番初めに行なう事は同じくコレ。

リアと場所が違うだけでやる事は同じです。

写真がちょっとわかりにくい感じですが…

ホーシングの上部に付いているブレーキホースのステーを外します。

(そのすぐ脇にあるブリーザーホースも外します)

右フロントフレームにもブレーキホースが付いていますがこちらも外します。

(ランクル80の場合はココにあるのはABS付き車のみとなります。)

この様な感じでスタビライザーも外します。

(スタビライザーを延長する際は、ココの隙間にブロックなどを入れます)

2.ショックを外します

リアの時と同じように、ショックを外す前につっかえ棒を忘れずに!

リアよりもフロントの方が外した場合に足が伸びますので特に注意です。

下側もステムです。頭17mmのナットを外して、リフトを上げる(またはつっかえ棒を下げる)とこんな感じです。リアの時と同じく、この時に突っ張っているホースが無いか確認しながら行いましょう♪

ショックの上側はボンネットを開けて外します。

下部と同じく頭17mmのナットを外せば取れますが、取れた瞬間ショックが下に落っこちますので、左手で下からショックを抑えながら、右手でナットを上から緩める感じです。

(2人だと楽です)

※この時もリアと同じく、ランクル80のVX-LTDの場合は純正ショックには減衰力調整用のカプラーがありますのでナットを緩める前にカプラーを外しておきます。

3.ホース類の延長

リアと同じくホース類の延長をします。

フロントの場合はちょっぴり違ってコの字型のステーを使うとやり易いです。

ちょっとわかりにくいですが・・・

こんなイメージで取付位置が少し下がるようにしてあげます。

ホーシングに付いているブレーキホースはコの字ステーで取付位置を上にします。

4.フロントサスペンションも一旦終了

こんな感じでリフトアップは一旦終了です。

※この時はまだアーム類は締めつけていません。着陸後に行ないます※

調整式ラテラルロッドに交換

3インチリフトアップまではラテラルロッドの交換は必須ではありません。

タイヤのはみ出し具合を左右ピッタリにしたい場合は調整式に変更します。

こちらはフロントのラテラルロッド。

上が純正、下が調整式です。

ラテラルロッドの交換はタイヤを付けて着陸させて行うと楽です。

ボルトを外す際はボルト&ナットで留まっている方(運転席側)を先に外してから、ホーシングに付いている側(助手席側)を外します。

※ラテラルロッドは着陸している時点でも多少のテンションがかかっています。

ボルトを外す祭、万が一滑ってしまったりした際、ボルト&ナットであれば交換が楽です。ホーシング側の受け(ナット)はホーシングと一体になっている為、万が一でも滑ってしまうとホーシングを交換しないと・・・という大惨事になります。

ボルト&ナット側で片側外してしまえば、テンションはかからなくなる為、ホーシング側を外す際に滑ってしまうリスクがほぼ無くなります。

取り付ける時は同様に、ホーシング側を先に取り付けて、調整ネジを回してちょうど良い長さにすれば、ボルトもすんなり入ります。

その後、左右のタイヤの出具合を見ながらラテラルロッドの長さを調整します。

少し車を前後に動かしてロッド類を締める

最後に車を少しゆすって馴染んだらすべてのアーム類をしっかりと締めます。このアーム類はカナリのテンションがかかる部分ですので、絶対に弛まないようにしっかり締めることが絶対です。

上記で説明した通り、弛み止めの付いたロックナット側は締める際にも回さず、ロックの無い方を締める事が大切です。

※文章で見ると簡単そうですが・・・

意外とこれがまた予期せぬ出来事や固着等により一筋縄にはいかないケースも多く、ご自身で行う際は複数人数で行なう事をお勧めします。作業には危険が伴いますので安全管理をしっかり行った上、自己責任で行うようにお願いします。何かありましたらお気軽にご相談くださいね!

ランクル105ホイールマッチングサイズ・オフセットについて

最後に関連情報として105のホイール選びの際の注意点をお知らせします。

100系の場合

100系の場合、フェンダーからはみ出ない位のサイズ・オフセットは

ホイールの太さが9.0J〜9.5Jの場合、オフセットは+50位。

10Jの場合は+58位が推奨です。

(タイヤサイズにもより内側に干渉・またははみ出る場合もあります)

80系の場合

同じく80系の場合は結構さらにシビアになりますが、ワイドボディーでは8J±0前後がお勧めです。

(タイヤサイズによってははみ出る場合もあります)

それでは105系の場合は?

PCDは冒頭でも書きましたが、80系は6Hの139.7。100系は5Hの150です。

105系のPCDは100系と同じ5Hの150ですが・・・

それではオフセットはどうでしょう??

実はホーシングの幅は基本的に80系と同じ幅なのです。

ということは・・・

そうなんです。オフセットは概ね80系と同じ感じです。

(ボディーが違うので誤差はあると思いますので現車合わせでお願いします)

完成全体像はこちら

もっと色々他にもランクルについて知りたいという方はこちら!

中古車情報はもちろん、ランクルの歴史や各モデルについてのマイナーチェンジ情報、グレードによって異なる点やカラーバリエーション一覧、燃費情報、ボディーサイズなどなどflexdreamならではの徹底解説をしています♪♪

ランクルカスタムデモカー大集合ページや愛車投稿コーナーなどなど画像集もタップリ♪♪見ても読んでもタップリ楽しんでいただけるページとなっておりますので是非見てみてくださいね♪♪